HOTLINE

16752770485发布时间:2024-04-12 21:43:35 点击量:

龙8头号玩家亮相教博会。家庭编年史为中国美术学院跨媒体艺术学院媒介展演系核心课程叙事工程时间面向的课程系统,展览以媒介展演系2018级-2021级七十九位本科生的家庭编年史课程产出为主体展示内容。

家庭编年史课程“以获得目光为目的”。七十九位同学以各自的家庭、家族和家乡为叙事对象,通过开掘家庭、家族和家乡这些辽阔的、取之不尽的叙事矿藏,获得看待、呈现事物和事情的能力。展览以家庭场景微缩模型、家族大事记、家族编年史剧集大纲、家族照相簿、家乡情景渲染图及家乡城市地图等六种形式呈现。通过场景、情景和图景,展开家庭变迁,演化社会进程,透视国家图景。

跨媒体艺术学院媒介展演系主任、展览策展人牟森在教博会开幕致辞中提到,“家庭编年史这门课程最重要的是培养学生三个核心能力:一是对客观叙事对象的认知能力,通过这个认知能力,发现自己。二是结构能力,对所认识到的客观事物和事情进行结构的能力。三是培养表达情感的能力,对自己的家庭、家族,对我们的社会。”

2005年十一期间,我偶然买到德国导演埃德加·莱茨《故乡》的影碟。吸引我的是DVD封套上的话:“这部长达十六小时的宏篇巨制电影《故乡》(Heimat),讲述一个德国传统大家庭从第一次世界大战末(1919年)到上世纪八十年代(1982年),跨越半个多世纪的编年史诗,分三部曲讲述三个不同历史时期德国家庭的光荣与耻辱。”

2006年一月,我又买到了《故乡-2》和《故乡-3》,凑齐了埃德加·莱茨的《故乡三部曲》。三十部影片,总片长五十多小时。摄制时间长达三十多年。

2006年春夏,应老六和《读库》之邀,做了一件事。将《故乡三部曲》写成导读文字,写了十八万字。又通过我的德国朋友安琪,对埃德加·莱茨做了专访。

2015年,上海电影节期间,我又看了埃德加·莱茨的“故乡前传”《另一个故乡》,讲述的是那个德国村庄十九世纪的故事。副题是“一种渴望的编年史”。

2005年,做这件事,看似无意,却收获巨大。十年后才注意到,三部曲副题分别为:德国的编年史、一代人的编年史和结束与开始的编年史。

这十年,正是我个人开始深入中国历史的十年。这件看似无意间做的事情事实上给予我自己一个重要的工具:编年史。

埃德加·莱茨用将近四十年时光,摄制的“故乡三部曲”和“前传”,主题只有一个:背井离乡。他的主旨非常清晰:失去农业社会的“窝”的编年史。主线是“奥德赛”式的双向构造:失去“窝”,获得“自己”。这也是中国近代的现实,从1840年至今,是一个不间断的“现实”。一个巨大的现实。所有“历史”皆为“现实”。

埃德加·莱茨的“故乡”系列一共有五部分:三部曲、片断和前传。从叙事工程的角度,我对此做了梳理:第一部曲是创世纪。第二部曲是谱系。第三部曲是罪与罚。片断是诗篇。前传是启示录。

2014年4月28日至6月1日,媒介展演系成立前,我为跨媒体艺术学院大二学生上过五周好莱坞正典叙事课:巨匠、大师和国王。聚焦叙事诉求与作者身份、叙事源头与类型模式、好莱坞正典叙事与美国社会进程以及与中国现实的关系。

那次课程经验,让我强烈意识到,面对二十岁不到的中国孩子,不能再做无效的“编故事”游戏。2015年,媒介展演系成立。我将“编年史”作为工具,引入课程系统,以“事出有因(Motivation)”为名,开始九零后家庭编年史,一直到现在的零零后家庭编年史。

媒介展演系英文名是Media Scenography。我解释为三个媒介动作:展开、演化和透视。存在志对应展开,编年史对应演化。如果说编年史是时间中的空间记号,存在志就是空间中的时间痕迹。透视,则是穿透时间和空间的光。

叙事工程是媒介展演系的核心课程,有空间和时间两个面向。空间面向的课程系统为展开-存在志,品类为巨构。时间面向的课程系统为演化-编年史,品类为剧集。

家庭编年史为时间面向课程系统,以“场/瞬间”为基本教学元素,由场次安排、场景设定和场面调度三方面的课段构成。

场次安排是叙事部分,通过对家庭、家族和家乡的采访和调查,按照命名即主题、主题即结构、结构即意义的叙事工程理念,将采访和调查数列化、序列化,构建有秩序和次序的家庭编年史文本。

场景设定是视觉和空间部分,通过对家庭、家族和家乡的场景设定,构建场景-情景-图景的数列和序列。课程结果为:家庭场景微缩模型和家乡情景渲染图。

场面调度表演和镜头部分,展开家庭-家族-家乡之间,人与人之间的关系,呈现爱与乐、苦与痛、希望与荣耀。将家庭-家族-家乡的场景和情景演化为社会图景和历史图景。课程结果为集表演和拍摄为一体的短片。

课程目的是获得目光。通过梳理家庭、家族和家乡,重新看待社会和历史。重新看待世界。重新看待自己。

2015年,媒介展演系成立,至今第九年。叙事工程课程体系开设九年。其中时间面向的家庭编年史课程也进行了九年。九届学生,165人上过这门课。

这门课的初衷是解决叙事的事:事物和事情。上这门课的同学的年龄都是二十岁左右,阅历和阅读都很有限。为了避免进行无效的虚构游戏,我们借用非虚构的方式,将叙事对象聚焦在每位同学的家庭、家族和家乡范畴之内。

九年的课程,一百多位同学的实践。家庭、家族和家乡,辽阔的叙事矿藏。储量丰饶,取之不尽,用之不竭。

家庭编年史课程最重要的,就是找寻光。追寻逝去的时光。让光照亮叙事的矿藏。照进过去,照向未来。

家庭编年史是视觉叙事课程系统,以瞬间的重建和重现为核心。诸多家庭家族家乡视觉瞬间的连接、连续和连绵,构建起每位同学的时光纪念馆。

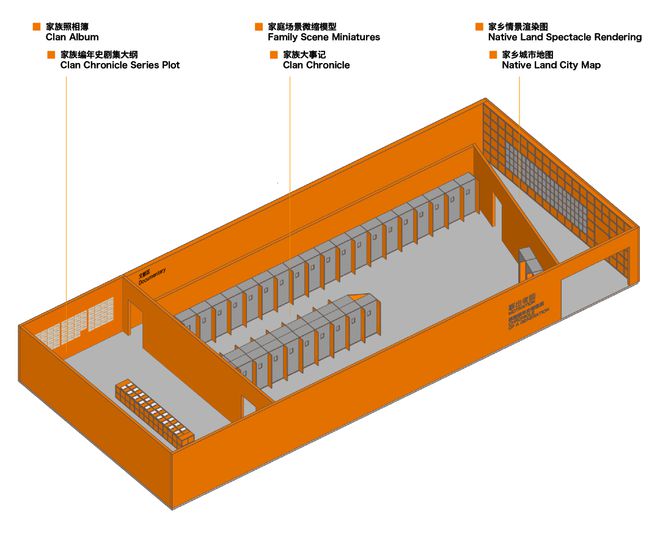

展览内容以家庭场景微缩模型、家族大事记、家族编年史剧集大纲、家族照相簿、家乡情景渲染图及家乡城市地图等六种形式呈现。按照展览内容,空间划分为3+1的叙事结构:第一部分:家乡情景渲染图及家乡城市地图,第二部分:家庭场景微缩模型、家族大事记,第三部分:家族编年史剧集大纲、家族照相簿龙8国际头号玩家。最后的尾言部分为家庭编年史课程编年文献墙。

家庭编年史为叙事工程的时间面向课程系统,以“场/瞬间”为基本教学元素,课段由场次安排、场景设定和场面调度三方面构成。对应着“场景、情景、图景”。

家乡情景渲染图和家乡城市地图为叙事工程:场景设定课程成果。作为视觉和空间部分,通过对家庭、家族和家乡的场景设定,构建场景-情景-图景的数列和序列,梳理出了不同地域状态下,不同环境视角下的家乡志。从家庭个案的视角,由点及面,平铺出中国不同地域环境下,由北到南,由西到东,从高原到盆地,从沙漠到海岸,不同地域中生生不息的生活图景。

家庭场景微缩模型为叙事工程:场景设定课程成果。作为视觉和空间部分,以场景、情景和图景为形式语言,以“瞬间”的重建和重现为核心,模型创作和制作成为常规手段和基本形式。场景设计课程对应空间,场景作为基本的叙事单位,空间为第一媒介,对应展览、演出、拍摄领域。展开家庭变迁,演化社会进程。

家族大事记为叙事工程:场次安排课程成果。作为叙事部分,通过对家庭、家族和家乡的采访和调查,将采访和调查数列化、序列化,构建有秩序和次序的家族大事记。

家族编年史剧集大纲和家族照相簿为叙事工程:场次安排课程成果。作为叙事部分,通过对家庭、家族和家乡的采访和调查,按照命名即主题、主题即结构、结构即意义的叙事工程理念,将采访和调查数列化、序列化,构建有秩序和次序的家族编年史文本。将各自的家庭、家族和家乡,作为创作对象。通过对德国著名编年史作品—埃德加·莱茨《故乡三部曲》的拆解和研究,使同学们获得相关的经验,处理各自的家庭、家族和家乡的编年史。锻炼学生对事物和事情命名的能力,提炼和概括主题的能力,建构和结构的能力,以及把握长度和规模的能力。

课程成果:家族照相簿和家族大事记、十集长度的剧集大纲、标准长度六十分钟的十集大纲和标准长度120分钟的剧本。

中国美术学院跨媒体艺术学院媒介展演系成立于2015年九月。牟森作为创始系主任,为教学确立了愿景、使命、价值观和课程体系。

媒介展演(Media Scenography)= 媒介透视,对应三个媒介动作:展开、演化和透视。展开是空间动作,演化是时间动作,透视是叙事动作。存在志对应展开,编年史对应演化,启示录对应透视。如果说展开是时间中的空间记号;演化就是空间中的时间痕迹;透视,则是穿透时间和空间的光。

媒介展演系的核心课程为叙事工程(Method Scenography)龙8国际头号玩家。作为课程体系,叙事工程有两个互为关联的面向:空间和时间。空间面向的课程系统为存在志(Topologies),时间面向的课程系统为编年史(Chronicle)。借用拓扑概念,用地质的方法来面对时间和空间演变中的变量,尤其是不变量。

2015年,媒介展演系成立,至今第九年。叙事工程课程体系开设九年。其中时间面向的家庭编年史课程也进行了九年。九届学生,165人上过这门课。

陈书阁/陈思帆/陈雨桐/董雨萱/樊纪雯/高泓烨/顾嘉晨/蒋雨虹/廖伊婷/林红柳/林扬/欧阳可心/欧杨心怡/钱依琳/裘书雨/吴泓华/徐舒展/袁丹/张宇畅/周茉

柏心如/陈梦霏/陈水滴/陈心尧/韩佳玥/蒋欣怡/金怡然/李迈/李怡弦/马凌峰/倪子易/孙梓怡/唐校/袁梦/张书燕/张雅林/周律吕/周思扬/周逸伦

蔡曼婷/崔乐吟/邓闻喜/郭子涵/蒋子涵/蓝小语/李想/李一骁/刘睿文/吕浩连/欧阳铭珺/钱欣怡/唐舒杨/王磊/王睿佳/裔疏桐/郁梓汝/张驰/张诗雯/张照琳

敖微/赖靖怡/林佳钰/林兆琦/刘依畅/龙定杰/罗妍/马雨佟/梅淑琦/宋佳慧/孙怡然/汪洋/王异同/邢鉴文/杨奕雯/袁菁檑/翟欣欣/张寒露/章佳颖/周敏婕